共働きで子育てをしていると、仕事から帰ってきてからの食事の準備が本当に大変ですよね。

「献立を考える時間もない…」「疲れて料理する気力が残ってない…」と、ついつい食事作りが後回しになってしまうことも多いのではないでしょうか。

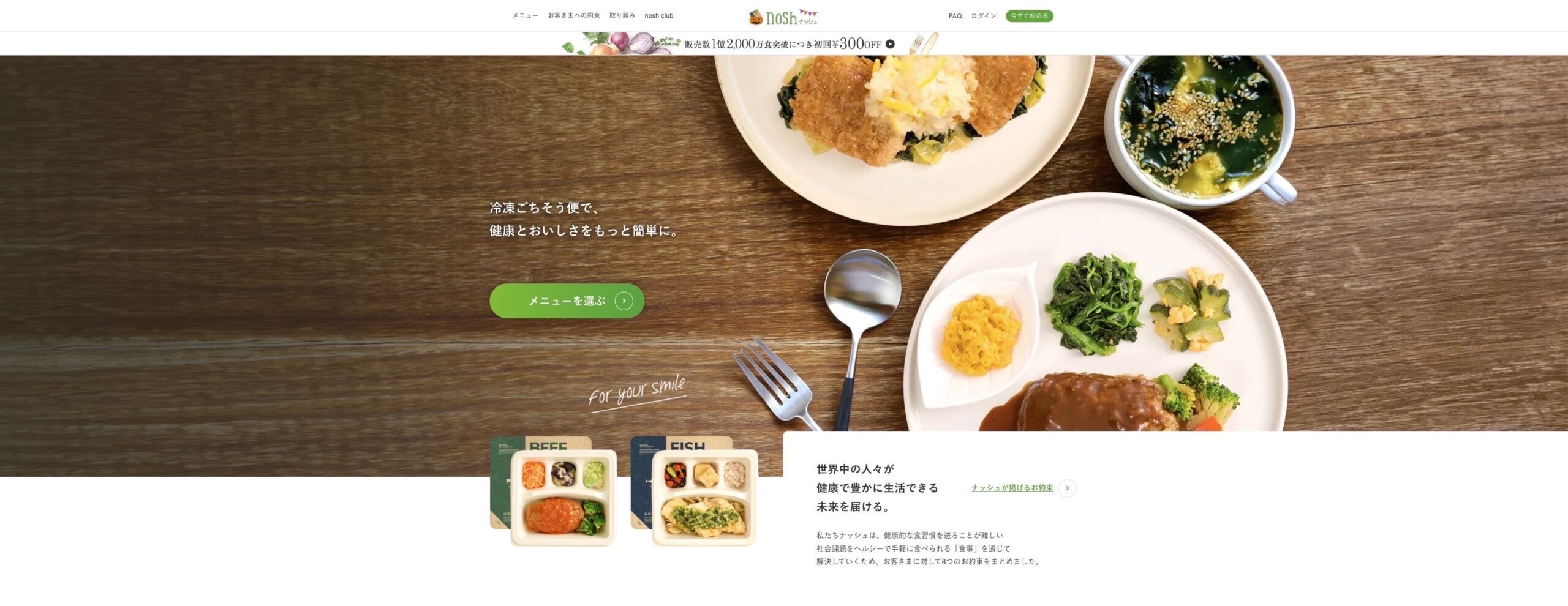

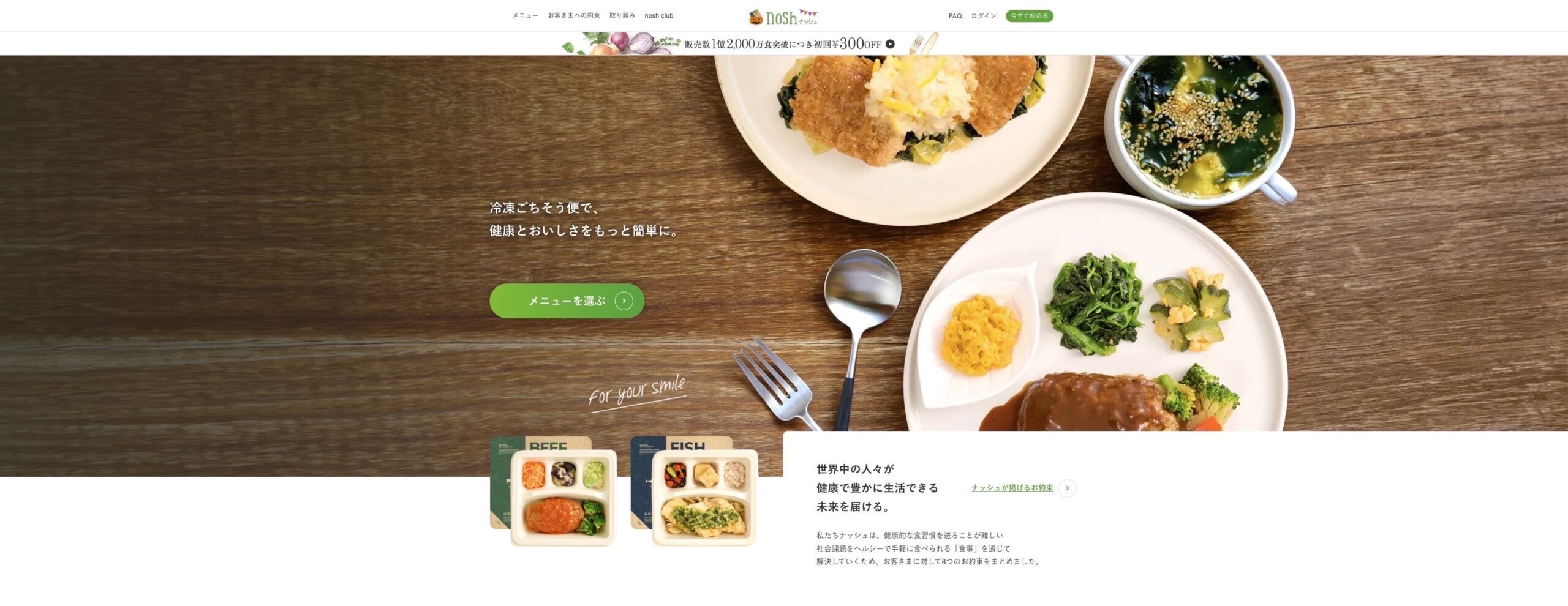

「なんとかしてこの状況を楽にしたい!」そう考えている方にとって、手軽で栄養バランスの取れた食事ができるナッシュは魅力的なサービスです。

しかし、「本当に共働き世帯の役に立つの?」「料金は高くない?」「子どもの食事にも使える?」といった疑問や不安が次々と浮かび、なかなか一歩踏み出せない方も多いでしょう。

この記事では、共働き世帯がナッシュを最大限に活用するために知っておくべきポイントを徹底解説します。

ナッシュのサービス概要から、料金、子どもの食事への対応、そして実際に利用している人のリアルな口コミ・評判まで、あなたが抱える疑問を一つひとつ解消していきます。

この記事を読めば、ナッシュがあなたの家庭に合うかどうかを判断するために必要な情報がすべて手に入ります。ナッシュが共働き生活の救世主となるのか、ぜひ最後まで読んで、その答えを見つけてください。

- ナッシュを使うことで節約できる時間や手間の本音

- 家族構成別に何人分注文できるかの目安

- メリットとデメリット、欠点は何かを比較

- 共働き家庭での活用法と口コミ・評判のまとめ

うらすけ

うらすけ30秒でわかるミニチェックを用意したのでぜひやってみてください!

向いている人・向いていない人 早見表

| 向いている人 | 理由・背景 | 向いていない人 | 懸念点 |

|---|---|---|---|

| 共働きで調理の時間がとれない世帯 | レンジで完結、献立も考えなくてOK | 料理が趣味で日々の自炊を楽しみたい人 | “作る楽しさ”は代替しにくい |

| 栄養バランスに配慮したいが自炊が苦手な人 | 栄養設計済みのメニューで管理がしやすい | 大食漢(1パックでは量が物足りない) | 追加の主食・副菜が必要になりがち |

| コンビニ弁当より健康的な選択を探している人 | 約100種から味の偏りを回避しやすい | 冷凍庫が小さいなどストック保管が困難な家庭 | まとめ買いの効率が出にくい |

| 冷凍ストックで買い物頻度を減らしたい人 | 計画的な在庫運用とスキップ機能が相性良 | 1食500円超に強い抵抗がある人 | 単価と送料の合算で心理的ハードル |

| 糖質制限・塩分管理・ダイエットなど目的を持って食事を選びたい人 | 目的に合わせてメニュー選択・ローテが可能 | — | — |

- 平日の夕方は30分以上の調理時間が確保しづらい

- 栄養バランスはお任せできると助かる

- 冷凍庫に1段程度の空きをつくれる

- メニューは選べる方が嬉しい(固定よりも)

- 出費は時短・健康価値で相殺できると考えられる

ナッシュ(nosh) が共働き家庭におすすめな理由

- 子育てキャンペーン活用の可能性

- 子供メニューや幼児食対応の有無

- 料金・金額と送料の実際

- 自炊と比べたお得度

ナッシュの子育て世帯向けキャンペーン

共働き・子育て家庭にとって、食費の負担軽減とお試し利用を後押しするプロモーションを、見やすく・見逃さない形で整理しました。

ナッシュでは、1億2,000万食突破記念に常時300円OFFキャンペーンを開催中です。

各自治体などによっては子育て支援などサポートがもらえるケースもあります。お得に使えるケースもあるので、一度チェックすることをおすすめします。

| カテゴリ | 内容の例 | 対象例 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 新規向け | 新規登録者の割引特典 | 初回利用者 | 開催は不定期。告知をこまめにチェック |

| 購入数連動 | 一定数購入で送料無料 など | 条件達成者 | 達成条件・期間を必ず確認 |

| 子育て支援 | 子育て世帯を応援する特典 | 例:小学生以下の子どもがいる家庭 など | 応募条件が限定的。身分・年齢要件の確認必須 |

| 自治体連携 | 子育てパスポート等と連携 | 対象自治体の世帯 | 対象地域・申請手続・適用期間を確認 |

応募前に必ず確認したいポイント

- 対象者条件(例:初回限定/子どもの年齢/自治体在住)

- 期間・数量制限(開始直後に終了する場合あり)

- 他割引との併用可否・適用回数・適用タイミング

- 送料無料系は購入数の達成条件を満たす必要あり

どの特典を狙う?かんたん判断フロー

| 初回利用? | はい → 新規割引を最優先で検討 |

|---|---|

| 子ども(小学生以下)あり? | はい → 子育て支援系の条件適合を確認 |

| 対象自治体? | はい → 自治体連携キャンペーンの有無を確認 |

| 条件に当てはまらない | → 一般クーポンや定期割引へ切替 |

なぜ注目される?

ナッシュのような宅食サービスの拡大は、内閣府「少子化社会対策大綱」が示す社会課題(育児・家事負担の軽減、仕事と子育ての両立支援)とも軌を一にします。

民間の食事支援サービスが育児支援の一端を担う動きは、今後さらに注目されるでしょう。(出典:『令和7年版こども白書』)

子供メニューや幼児食の対応は?

ナッシュは「幼児食」「子供メニュー」としての公式区分はありませんが、小学生以上ではメニュー選びと家庭での一工夫により、安全かつ健康的に活用可能です。

乳幼児は無理をせず、硬さ・大きさ・温度の調整とアレルギー確認を徹底しましょう。

年齢別・使い分け早見表

| 年齢層 | 適性 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 1~2歳(離乳・完了期) | 非推奨~要工夫 | 具材は刻む・つぶす/とろみ付け/温度はやや低め | 誤嚥リスク・塩分量に注意。 無理せず専用の幼児食や手作りも検討 |

| 未就学~小学生 | 工夫すれば可 | 野菜中心・脂質控えめの主菜を選ぶ/副菜を家で追加 | 辛味・硬い食材の除去/一口サイズにカット |

| 中学生以上 | 概ね可 | 運動量に応じて主食(ご飯・パン)で調整 | 過不足は副菜・果物でバランス補正 |

メニュー選びのコツ(小学生以上)

| おすすめ | 野菜多め/焼き・蒸し・煮物系/脂質控えめのチキン・白身魚 |

|---|---|

| 控えたい | 辛味の強いもの/骨・皮が硬いもの/揚げ物の衣が厚いもの |

| 組み合わせ | 家庭の副菜(ブロッコリー・にんじん等)を追加して彩り&咀嚼練習 |

安全に提供するための手順

- アレルゲン表示を公式メニューで確認(加工工程での混入リスクも考慮)

- 電子レンジ加熱後、中心温度とムラをチェック(熱すぎ注意)

- 刻む・小さく切る(食べやすい一口サイズに)

- 硬さ調整(スープや出汁でしっとりさせる/とろみを足す)

- 味が濃い場合は、副菜や主食で薄めてバランス調整

アレルギー体質のお子さまへ:原材料・アレルゲン表示を必ず確認。

重度の食物アレルギーがある場合は医師の判断を優先し、初回は少量から。

家庭でできる簡単アレンジ

子供によっては「物足りない!」といったこともあるかもしれません。その場合は、ひと手間を加えるだけで満腹メニューに早変わりできます。

以下は家庭でできる簡単アレンジです。

- 温野菜(ブロッコリー・にんじん・コーン)をプラスして彩り&食感を調整

- スープ・味噌汁を添えて水分・塩分バランスを整える

- 主食(ご飯・パン)でエネルギー量を年齢・活動量に合わせてコントロール

料金や金額はどれくらいかかる?

ナッシュの料金は注文数に応じた段階的価格を取り入れています。さらにnosh club(累積割引)でお得に購入することもできます。

ナッシュは、栄養バランスを標準化したメニューが自動的に届くため、健康を意識した食事を手間なく維持したい家庭にとっては、コストと手間の最適バランスを実現しやすい手段となります。

改定後の価格イメージ(2025年10月7日時点)

| プラン | 1食あたり(税込) | 1回の注文金額の目安 | こんな家庭に |

|---|---|---|---|

| 6食プラン | 約719円 | 約4,314円 | お試し・冷凍庫が小さい家庭 |

| 10食プラン | 約620円 | 約6,200円 | 平日中心で使う共働き家庭に最適 |

※上記は本文の条件に基づく目安。実際の価格は時期により変動するため、最新情報は公式サイトでご確認ください(「価格改定のお知らせ」参照)。

nosh clubでさらにお得に

- 注文累計に応じて割引率が段階的に上昇

- 最大19.5%OFF → 最安499円/食まで到達

- 定期利用ほど単価が抑えやすい仕組み

※詳細は「nosh club 概要」「会員規約(ランク29=19.5%)」をご参照ください。

共働き家庭の運用モデル例

| 家族構成・使い方 | おすすめ注文 | メリット | ポイント |

|---|---|---|---|

| 平日夜のみ(3~4人) | 10食を毎週 or 2週に1回 | 単価を抑えつつ時短最大化 | 在庫は冷凍ストック前提で確保 |

| 平日+週末補助(4~5人) | 10食~20食をまとめ買い | 買い物・調理時間を大幅削減 | 副菜や主食を家庭で併用 |

定期便は「スキップ」で柔軟に

旅行・外食・在庫過多のときはスキップ機能で配送を一時停止。

ライフイベントに合わせて頻度や数量を簡単に調整できます(「定期配送・スキップの仕組み」参照)。

価格検討のチェックリスト(トータルコスト思考)

価格やキャンペーンは変動する可能性があるため、注文前に公式サイトでの最終確認がおすすめです。特に初回登録時や定期設定の変更時は、単価・割引・送料を必ずチェックしましょう。

- 本体価格:最新の1食単価(6食/10食の違い)

- 送料:地域・箱サイズで変動(後続項目で要確認)

- 保管コスト:冷凍庫容量の確保・電気代など

- 併用コスト:ご飯・汁物・追加野菜などの食材費

- nosh club割引:累計購入で単価が下がるか

- スキップ運用:無駄な配送を避けられるか

送料は本当に高いのか?負担を抑えるコツ

本体価格だけでなく送料も重要です。

地域と箱サイズで金額が変わるため、「送料÷食数」の視点で最適化しましょう。

注文前チェックリスト(ムダ送料を避ける)

- 外食・旅行が多い週はスキップして不要な配送を回避

- お住まいの地域送料を一覧で再確認

- 在庫・冷凍庫容量を事前に確保(詰め込み過ぎに注意)

- 「送料無料」表示がないかを最新情報で確認(現在は原則なし〈送料無料の現状〉 )

送料の目安(公式一覧の読み方)

| 箱サイズ(注文数) | 送料の目安(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| 6~10食の箱 | 1,023~1,815円 | 地域によって変動。 例:東京都へ10食=1,166円 |

| 20食の箱 | 1,243~2,475円 | まとめ買いで1食あたりの送料は下がりやすい |

| 遠隔地(例) | (10食)1,815円/(20食)2,475円 | 北海道・沖縄・離島などは高めの設定 |

※詳細は全国送料一覧表で注文画面の確認ステップにて明示されます。最新の金額を都度ご確認ください。

配送業者:ヤマト運輸のクール宅急便(一部地域は佐川急便)を利用。(参考:よくある質問)

冷凍保存・温度管理コストが上乗せされるため、一般の常温配送より送料は高めです。

「送料÷食数」で負担感を見える化

| ケース | 送料 | 食数 | 1食あたり送料 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 東京都へ10食 | 1,166円 | 10食 | 約117円/食 | バランス良く送料を抑えやすい |

| 東京都へ6食 | (例)同レンジ | 6食 | 送料÷6食 → 割高になりやすい | 少量注文は1食あたりの負担大 |

| 遠隔地へ20食 | ~2,475円 | 20食 | 送料÷20食 → 相対的に低下 | まとめ買いで最小化しやすい |

※表中の「約117円/食」は 1,166円÷10食 の概算です。(送料の考え方・まとめ買いの有利性)

※実際の送料は地域・タイミングで変動します。

【3軸で比較】ナッシュと自炊どちらがお得か?

共働き世帯にとって重要な金額・時間・栄養の3つの視点から、ナッシュと自炊をわかりやすく比較します。

3つの軸で客観比較

| 比較軸 | ナッシュ | 自炊 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 金額 | 約620~719円/食(明示の価格設定) | 食材費は安価傾向だが、 ガス・電気・水、調味料、器具劣化などの付随費用が発生 | 単価だけでなく総額で比較(本体+送料 or 付随費用) |

| 時間 | レンジ約6分30秒~7分で完成 | 買い物・下ごしらえ・調理・片付けで30〜60分/食かかりやすい | 時短価値が大きい日の“保険”として有効 |

| 栄養 | 糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準で設計。 カロリーは各パッケージで個別確認 | 自由度が高い一方で、 栄養バランスは自力管理が必要 | 迷ったら基準が明確なナッシュ+副菜で補正 |

コストの「見え方」をそろえる

| 項目 | ナッシュ | 自炊 |

|---|---|---|

| ベース費用 | 約620~719円/食 | 食材費(メニュー次第) |

| 追加費用 | 送料(食数で割って1食あたりを算出) | 燃料・光熱・水道、調味料、消耗品、器具の劣化 |

| 非金銭価値 | 時短・計画不要・メニュー基準が明確 | 献立の自由度・作る楽しさ |

※ナッシュの価格は本文条件に基づく目安。実際の金額は時期・注文条件により変動します。

使い分けの指針(かんたんフロー)

| 今夜は時間に余裕がない? | はい → ナッシュで時短優先 |

|---|---|

| まとまった調理が楽しめる? | はい → 自炊でコスト最適化 |

| 栄養管理を簡単にしたい? | はい → ナッシュ+家庭の副菜で調整 |

補足:ナッシュのカロリーはメニューごとに個別です。各パッケージ表示を確認して、主食量や副菜でバランス調整しましょう。(参考:ナッシュ公式〈栄養価基準〉)

単価だけでなく「総合価値」で判断

ナッシュは単価の安さだけで見れば自炊に劣る場面もありますが、時間・健康・利便性という観点では多くの共働き家庭にとって有効な選択肢です。

結論として、「コスト+時間+栄養」の総合価値で判断し、状況に応じて使い分けるのが最適解です。

共働きに向いているナッシュ(nosh) 使い方とは?

- どのような人に向いているかの条件

- くたくたな日でも使える無理をしない工夫

- かわいそうという声の真意

- 3人家族・4人家族・5人家族での利用例

- 使用している人の口コミ 評判

- メリット・デメリット・問題の把握

- ご飯との併用のあり方

- 何人分まで注文できるかの目安

- 太る・体重変化のリスク

- ナッシュ(nosh) が共働きに選ばれる理由はこれ!

どのような人に向いているかチェック

ナッシュは多様なライフスタイルに対応できる宅食サービス。

ここでは向いているケースと向いていないケースを整理して、あなたに合うかを一目で判断できるようにしました。

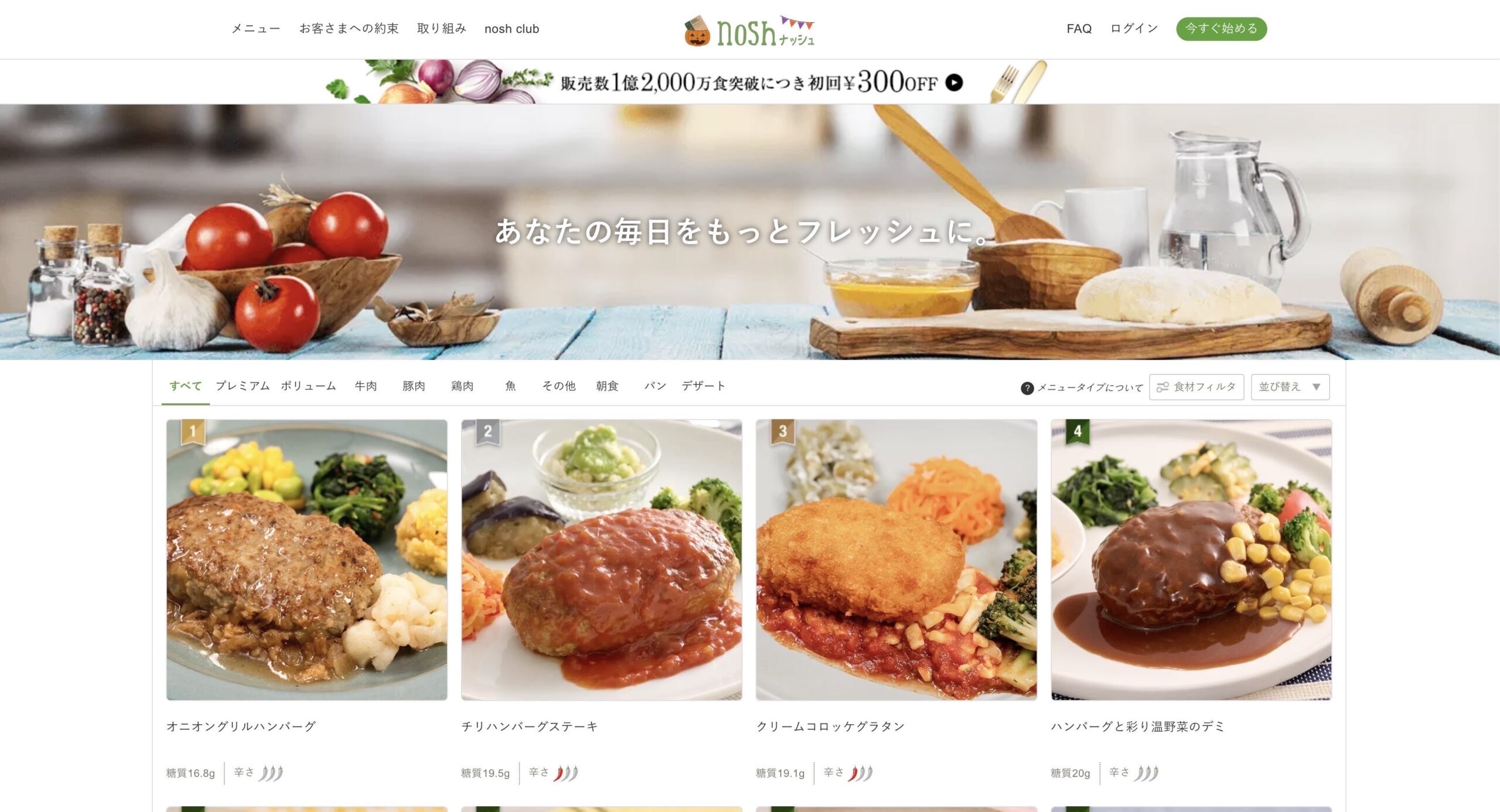

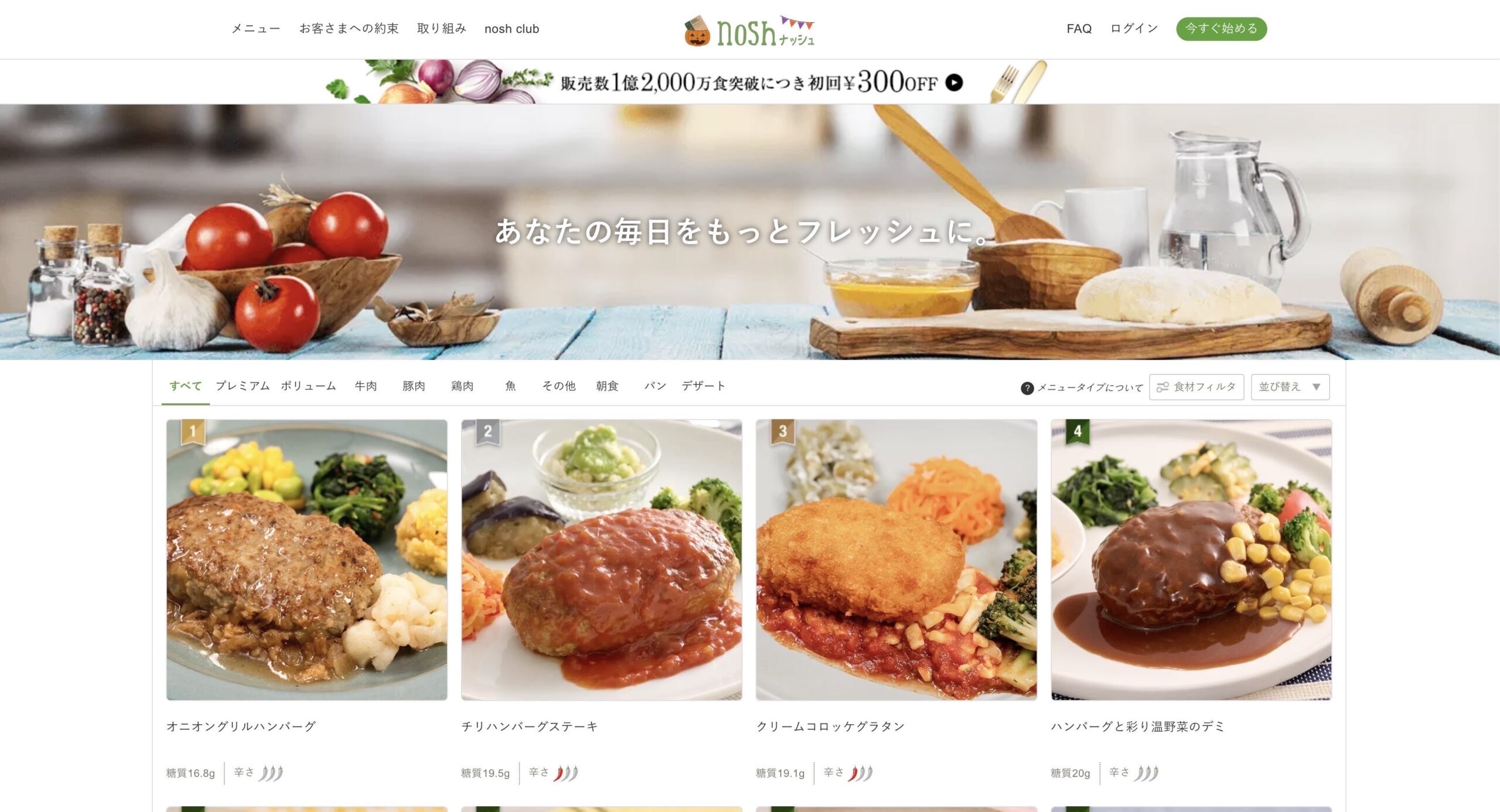

(公式トップ:約100種類)(メニュー数拡充の方針)

向いている人・向いていない人 早見表

| 向いている人 | 理由・背景 | 向いていない人 | 懸念点 |

|---|---|---|---|

| 共働きで調理の時間がとれない世帯 | レンジで完結、献立も考えなくてOK | 料理が趣味で日々の自炊を楽しみたい人 | “作る楽しさ”は代替しにくい |

| 栄養バランスに配慮したいが自炊が苦手な人 | 栄養設計済みのメニューで管理がしやすい | 大食漢(1パックでは量が物足りない) | 追加の主食・副菜が必要になりがち |

| コンビニ弁当より健康的な選択を探している人 | 約100種から味の偏りを回避しやすい | 冷凍庫が小さいなどストック保管が困難な家庭 | まとめ買いの効率が出にくい |

| 冷凍ストックで買い物頻度を減らしたい人 | 計画的な在庫運用とスキップ機能が相性良 | 1食500円超に強い抵抗がある人 | 単価と送料の合算で心理的ハードル |

| 糖質制限・塩分管理・ダイエットなど目的を持って食事を選びたい人 | 目的に合わせてメニュー選択・ローテが可能 | — | — |

こんな状況なら特におすすめ

| 育児・介護・在宅勤務で時間が圧迫 | 「平日はナッシュ/週末は自炊」で負担分散。急な予定変更はスキップ機能で対応。 |

|---|---|

| 献立を考えるのがストレス | お気に入りを固定ローテ+季節メニューを時々差し替えで飽き対策。 |

| 健康管理をラクにしたい | 目的(減量/塩分控えめ等)に沿ってタグ的にメニューを選択。主食量と副菜で微調整。 |

忙しくてクタクタな日に助かるサービス

「今日はもう作れない…」そんな日に、ナッシュなら冷凍庫→レンジ約6分30秒~7分で栄養バランスの取れた食事がすぐ完成。買い物・調理・片付けの負担をまとめて削減できます。

こんな日にこそ、ナッシュ

| シーン | 課題 | ナッシュでの解決 |

|---|---|---|

| 仕事で帰宅が遅い | 調理・片付けの体力がない | レンジ1回で主菜+副菜が完成、後片付けも最小限 |

| 育児で手が離せない | 子どもの食事の質が心配 | 栄養バランスが整ったプレートで即提供 |

| 買い物に行けない | 在庫切れで妥協しがち | 冷凍ストックがあれば妥協しない食事に |

最短でおいしく食べる手順(60秒で準備)

- 冷凍庫から取り出す → フィルムの指示に従って開封準備

- 電子レンジで約6分30秒~7分加熱(加熱ムラが不安なら途中で一度向きを変える)(参考:加熱目安)

- 取り出し後に温度を確認(やけどに注意)→ 食卓へ

「疲れていてもきちんと」親の不安を減らすポイント

| 献立の悩み | 副菜までセットのため考える負担ゼロ |

|---|---|

| 栄養の不安 | バランス設計のメニューで一定の品質をキープ |

| 時間の捻出 | 調理&片付けを省略し、休息・家族時間へ |

きつい・無理・限界と感じたときの対処法

共働きで育児・介護・家事が重なると、ある日突然「もう無理…」が訪れます。

削れる負担を減らす設計と、ナッシュの上手な使い分けで、心身の余白を取り戻しましょう。

今すぐできる3ステップ(15分で整える)

調理・買い物・洗い物のうち、今週は調理を手放す

冷凍庫在庫を確認 → 足りなければ最短スケジュールで補充

次回配送はスキップ/一時停止も選択肢(状況が落ち着くまで頻度を下げる)

どこを削る?(症状別)

| 感じているつらさ | 削る家事 | ナッシュの使い方 | 回復に充てる時間 |

|---|---|---|---|

| 体力が尽きている | 調理・片付け・買い物 | 夜は全てナッシュで完結 | 睡眠・入浴・ストレッチ |

| メンタルがすり減っている | 献立決め・まとめ買い | 1週間は固定ローテ(考えない仕組み) | ぼーっとする時間・散歩 |

| 予定が読めない | 作り置き・大鍋調理 | スキップ機能前提で在庫薄め運用 | 急用・送迎のバッファ |

よくある不安と答え

| 不安 | 考え方・対処 |

|---|---|

| 「サービスに頼るのは怠け?」 | 戦略的な休息です。持続可能な生活のための投資と捉える |

| 「費用が気になる」 | 今週だけ集中活用→回復後は頻度を減らす/スキップで無駄配送を回避 |

| 「いつ再開・停止すべき?」 | 家族の予定・体調・在庫を見て週単位で調整。迷ったらまずは一時停止(参考:スキップ/停止の設定) |

ナッシュばかりではかわいそう? 栄養面は?

「子どもにナッシュばかりで大丈夫?」という不安に、栄養面と体験面の両方から答えます。結論:基準が明確で、上手に補えば心配は最小化できます。

重要なのは、「ナッシュ=妥協」ではなく、「ナッシュ=助け」として位置付けることです。

食の選択肢が増えること自体が豊かさであり、選択の幅を持っていることが現代的な家庭の在り方であると捉えると、罪悪感は不要となります。

不安の正体は何か

| 観点 | ナッシュの強み | 懸念点 | 補い方(家庭でできる工夫) |

|---|---|---|---|

| 栄養 | 管理栄養士監修/糖質や塩分の基準が明確 | 特定栄養素や食物繊維を増やしたい日も | サラダ・温野菜・スープ・フルーツを追加 |

| 健康 | バランス設計で日常的利用も安心 | 運動量や間食で総摂取が過多になる恐れ | 主食量を調整/間食はヨーグルト・果物へ |

| 体験(楽しさ) | 献立を考える負担ゼロ | 季節感・作る体験が不足 | 旬の一皿を添える/盛り付けを子どもと一緒に |

| 多様性 | メニューの選択肢が広い | 「ナッシュばかり」に見えがち | 週末は自炊や外食も取り入れるハイブリッド |

※栄養基準の詳細は公式の栄養価基準をご確認ください。

今日からできる「+ひと手間」アイデア

| シーン | プラスする一品 | ねらい |

|---|---|---|

| 朝食 | ヨーグルト+フルーツ | カルシウム・ビタミン・食物繊維を補う |

| 夕食 | 旬野菜のサラダ/味噌汁 | 季節感・水分・ミネラルの追加 |

| 家族時間 | 盛り付けを子どもと一緒に | 「機械的」印象を和らげ、食育にも |

3人家族・4人家族・5人家族での使い方

ナッシュは個別包装(1人前)だから、家族構成や生活リズムに合わせて柔軟に運用できます。人数帯ごとの最適な使い方を、ストック日数・冷凍庫運用・メニュー選びの視点で整理しました。

「ナッシュで時短」+「自炊や惣菜で変化」のハイブリッド運用で、無理なく続けられる仕組みを作りましょう。

家族人数別・おすすめ運用早見表

| 家族構成 | おすすめ注文 | 想定ストック | 使い方の例 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 3人家族 | 10食プラン | 平日3~4回分 | 平日夜のみナッシュ/週末は自炊 | 買い物・調理の週5日分の負担削減を狙える |

| 4人家族 | 10食+6食 または 20食 | 平日2~5日分 | 曜日を決めて計画的に併用(自炊・惣菜と組み合わせ) | 冷凍庫容量を確保し、在庫が膨らまないサイクルを設計 |

| 5人家族 | 20食×2(消費が早い家庭) | 最大4回分(1回=5食) | 家族全員同時提供 or 時間差提供(交代制) | 同時解凍の段取り/大型冷凍庫の検討が現実的 |

3人家族:平日5日分の時短を最大化

| おすすめセット | 10食プラン |

|---|---|

| 運用モデル | 平日5日うち3~4日をナッシュに置き換え/週末は自炊でリフレッシュ |

| メリット | 買い物・調理・片付けを週単位で大幅削減。献立の迷いも解消 |

| コツ | 好みが被らないように各自別メニューをセレクト。副菜や汁物で満足度アップ |

4人家族:計画的併用で在庫と飽きをコントロール

| おすすめセット | 10食+6食 or 20食 |

|---|---|

| 運用モデル | ナッシュを使う曜日を固定(例:月・水・金)/他日は自炊や惣菜 |

| メリット | 在庫の見通しが立ち、冷凍庫パンパン問題を回避しやすい |

| コツ | 食べる量に波がある子ども向けに、軽めメニュー+主食量調整で対応 |

5人家族:同時提供の段取りと容量対策がカギ

| おすすめセット | 20食×2(消費スピード次第で増減) |

|---|---|

| 運用モデル | 一度に5食を提供 or 時間差提供(交代制)でレンジ稼働を最適化 |

| メリット | 全員が別メニューを選べるため、好き嫌い対応に強い |

| コツ | 大型冷凍庫の検討/在庫は手前から消費のルール化で廃棄ゼロを目指す |

満足度を上げる3つのコツ

| テーマ | 実践ポイント | 効果 |

|---|---|---|

| 冷凍庫運用 | 10食以上は棚1段を空ける/箱から出して立てて収納で取り出しやすく | 在庫の可視化・出し入れの時短 |

| 解凍の段取り | 家族分を順番加熱/電子レンジのワット数に合わせて加熱目安をメモ | 配膳の滞りを解消、同時提供がスムーズに |

| メニュー選び | 家族ごとにお気に入りリストを作成。 「焼き・蒸し・煮」中心+ときどき揚げ物で飽き防止 | 満足度の安定・栄養バランスの均一化 |

注意点(人数が増えるほど大事)

- 注文前に冷凍庫容量を必ずチェック(まとめ買い時は特に)

- 同時に複数食を用意する日は、配膳順・加熱順を決めておく

- 在庫過多を避けるため、スキップ機能を前提に配送頻度を調整

使用している人の口コミ・評判

共働き家庭の実体験をもとに、ポジティブ/ネガティブ/中立の視点で評価傾向を整理しました。

以下の表を見ると、口コミは総じて時短メリットへの評価が高い一方、価格・保管で課題が出やすいことが分かります。

まずは少量テスト → ローテ運用 → 在庫・配送の最適化という段取りで導入すれば、各家庭に合った形で満足度を高められます。

口コミ傾向(ポジティブ/ネガティブ/中立)

| 分類 | よくある声 | 背景 | 対策・ヒント |

|---|---|---|---|

| ポジティブ | 「調理・片付けの手間から解放」「帰宅後すぐ食べられる」「家族全員がスムーズに食事」 | 共働きで時間の制約が大きい | 平日夜を中心に導入/固定ローテで意思決定を減らす |

| ポジティブ(味) | 「冷凍とは思えない美味しさ」「副菜に工夫」「メニューが定期更新で飽きにくい」 | ジャンルの幅・更新頻度に満足 | お気に入りをローテ登録+時々新作で変化 |

| ネガティブ(価格) | 「外食よりは安いが、自炊より高い」「送料を含めると負担感」 | 目安:約620〜719円/食+送料(単価の根拠) | 利用日を絞る/まとめ買いで1食あたり送料を低減 |

| ネガティブ(保管) | 「冷凍庫がすぐ一杯」「在庫管理が難しい」 | 10〜20食の一括購入で容量圧迫 | 棚1段を確保/縦置き収納/配送間隔を短めに調整 |

| 中立・注意 | 「スキップ・停止を忘れると自動配送」 | 管理の手間が発生 | カレンダーにリマインダー設定/在庫過多時は即スキップ |

| 中立・判断基準 | 「生活スタイルに合うかで決めるべき」 | 時間配分・食習慣・冷凍庫・健康意識など総合判断 | まずはお試し少量→継続要否を1〜2週で評価 |

価格と保管のリアル:どう見極める?

| 論点 | 現実的な見方 | 運用のコツ |

|---|---|---|

| 価格 | 約620〜719円/食は自炊より高め・外食より抑えめになりやすい | 使う曜日を限定/まとめ買いで送料÷食数を圧縮 |

| 送料 | 地域・箱サイズで変動。総額での評価が必要 | 10~20食で同梱効率を上げ、1食あたりの負担を低減 |

| 冷凍庫 | 10食以上は棚1段程度の空きがあると安心 | 箱から出して縦置き収納/古い順に消費 |

失敗しにくい始め方

- 6~10食でお試し:味・量・家族の反応を確認

- お気に入りを記録:好評メニューをリスト化してローテ運用

- 在庫サイクル設計:冷凍庫の空きと消費ペースに合わせて配送間隔を設定

- リマインダー設定:スキップ・停止の管理を習慣化

公式サイトに加え、OZmall・@nifty・各種SNSのレビューも参考に。

ただし、信頼性の高い情報源を中心に、自分の生活条件(時間・冷凍庫・健康方針・予算)へ当てはめて判断しましょう。

メリット・デメリット・問題点

![メリット・デメリット・問題点]](https://ikuiku-blog.com/wp-content/uploads/2025/10/ab116b49fc2cba42220b43ded60b6f99.jpg)

![メリット・デメリット・問題点]](https://ikuiku-blog.com/wp-content/uploads/2025/10/ab116b49fc2cba42220b43ded60b6f99.jpg)

導入前に知っておきたい良い点・気になる点・起こりがちなつまづきを、見やすく整理しました。

ナッシュは、時短・栄養・選択肢のメリットが大きい一方、冷凍庫・コスト・飽きといった課題もあります。

スキップや注文数の調整、在庫運用の工夫、少量からの開始でつまづきを回避し、家庭にフィットした使い方を設計していくとうまくいきやすいです。

はじめての最適スタート(失敗しにくい手順)

- 少量から開始:まずは6〜10食で味・量・家族の反応を確認

- お気に入りリスト化:好評メニューをメモし、次回以降はローテーション

- 在庫サイクル設計:冷凍庫の棚1段を確保し、消費ペースに合わせて配送間隔を設定

メリット/デメリットを一目で比較

| メリット | 説明 | デメリット | 説明 |

|---|---|---|---|

| レンジで簡単調理 | 温めるだけで主菜+副菜が完成し、調理・片付けを省力化 | 冷凍庫スペースを占有 | まとめ買いで棚1段以上が必要になることがある |

| 明確な栄養基準 | 糖質・塩分の基準が明確で、栄養バランスを保ちやすい | コストは自炊より高め | 1食あたり約620〜719円前後で、自炊比較では割高になりがち |

| 約100種類のメニュー | 気分や目的に合わせて選びやすい | 飽きのリスク | 同系統が続くと特に子どもは飽きやすい |

| 柔軟な契約体系 | 好きなタイミングでスキップ・解約が可能 | 地域で送料が高め | 地方・離島(例:北海道・沖縄など)は送料が割高になりやすい |

| フードロスと買い物負担の削減 | 必要量をストックしやすく、買い物回数も減らせる | — | — |

利用上の問題点と回避策

| よくあるつまづき | 原因の例 | 回避・改善のコツ |

|---|---|---|

| スキップし忘れ | 忙しくて管理が後回し | 配送前日リマインダーを設定/在庫が多い週はスキップの習慣化 |

| 冷凍庫がパンパン | 一度に大量注文・整理不足 | 箱から出して縦置き収納/食数を見直し/配送間隔を短く調整 |

| 副菜の味が合わない | 好みや年齢差によるミスマッチ | 最初は少量注文でテスト/好みの傾向を記録して再注文 |

ご飯との併用のあり方

ナッシュはおかず(主菜+副菜)が基本です。

主食(白米・パン・パスタ)は含まれないため、家庭で主食を用意してバランスを整えるのがおすすめです。主食の種類・量をシーンや目的に合わせて調整すれば、家族の満足度を高めつつ、食生活の質を無理なく維持できます。

主食のコントロール例(目的別)

| 目的 | 主食の量 | 組み合わせ例 | ポイント |

|---|---|---|---|

| しっかり食べたい日 | 通常量 | 白米+味噌汁+サラダ | ナッシュのおかずでたんぱく質を確保 |

| カロリー調整・ダイエット | 少なめ~なし | 少量の玄米 or パン無し+温野菜・スープ | おかずは低糖質・高たんぱく設計が多く相性◎ |

| 在宅の軽い昼食 | なし | ナッシュのみ(主食なし) | 一品完結ランチで手早く・ヘルシーに |

併用パターン(シーン別)

| 平日夜の定番 | ナッシュ+白米(冷凍パック)+汁物。準備~片付け短縮で家族時間を確保 |

|---|---|

| 忙しい昼の時短 | 主食なしでナッシュのみ。会議前後の短時間でOK |

| 運動がある日 | 主食はやや多めに、たんぱく質系メニューを選択 |

何人分まで注文できるのか解説

ナッシュは1人分ずつの冷凍パックで、家族構成や冷凍庫容量に合わせて食数と頻度を柔軟に調整しやすいのが特徴です。

選べる食数と使いどころ

| セット | 対象の目安 | 向いている使い方 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 6食 | 単身/少人数 | お試し・冷凍庫が小さい家庭 | 在庫回転を見ながら頻度調整 |

| 8食 | 2~3人 | 平日だけのスポット利用 | 副菜や主食を家庭で併用 |

| 10食 | 3~4人 | 平日中心の時短運用 | コスパと在庫管理のバランス良好 |

| 20食 ※2回目以降に選択可 | 4~5人以上/在庫しっかり | まとめ買いでストック運用 | 冷凍庫容量を事前に確保 |

家族構成別のモデルケース

| 家族構成 | おすすめ注文数 | 利用例 |

|---|---|---|

| 3人家族 | 10食プラン | 平日夜のみ利用(3日間×3人)+週末は自炊のハイブリッド |

| 4人家族 | 10食+6食プラン | 週5日間の夕食を中心にカバー |

| 5人家族 | 20食プラン×2 | 週7日間の主食メイン利用 (在庫・解凍段取りを計画的に) |

運用のコツ(共働き家庭向け)

| 在庫計画 | 消費ペースに合わせて1~3週間ごとの配送間隔を設定し、不要週はスキップ |

|---|---|

| メニュー選び | 家族ごとに好みを反映し、被りを減らして飽き対策 |

| 冷凍庫確保 | 10食以上は棚1段を目安に空けておく |

| ハイブリッド運用 | 「平日はナッシュ/週末は自炊」で負担分散 |

個別パックのメリット:取り分け不要で、家族それぞれが別メニューを選択可能。好き嫌いが分かれる家庭でも運用しやすいのが魅力です。

設定ルールと注意点

ナッシュを利用すると太るのか

「冷凍=高カロリー・高塩分」のイメージで不安になりがちです。

でもナッシュは糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準設計。使い方しだいで、体重管理の味方にもなります。

「太りやすい?」誤解と実態を整理

| よくある不安 | 実態・ポイント | 対策・使い方 |

|---|---|---|

| 冷凍食品だから高カロリー&高塩分では? | 糖質30g以下・塩分2.5g以下の基準設計。カロリーは各パッケージで確認 | 低糖質・低脂質寄りのメニューを選ぶ/味が濃いと感じたら副菜や汁物で調整 |

| 揚げ物が多いと太りそう | 調理工程で使用油量の低減など工夫あり | 「焼き・蒸し・煮」中心に選ぶ/揚げ系は頻度を抑える |

| 結局ご飯も多く食べてしまう | 太る要因は主食や間食の過量になりがち | 主食は軽め(100~150g)から調整/間食はたんぱく質・食物繊維で置き換え |

体重管理に活かすための使い方

| ① メニュー選択 | 「野菜多め」「焼き・蒸し」「鶏むね/白身魚」などを優先。 ラベルでカロリー・たんぱく質を確認し、目標に合うものを選ぶ。 |

|---|---|

| ② 主食の量 | 夜は主食を軽めに。ご飯100~150g(子どもは活動量で調整)を目安にスタート。 |

| ③ 副菜で調整 | サラダ・スープ・温野菜を追加して満腹感と塩分の希釈を両立。 |

| ④ 間食の見直し | お菓子→ヨーグルト・ナッツ・高たんぱくスナックなどに置き換え。 |

| ⑤ 置き換え活用 | 1日1食をナッシュに固定してカロリーのブレを抑える。忙しい日は昼食置き換えも有効。 |

※栄養基準・製造工程の概要は公式情報(栄養価基準/製造の取り組み)をご確認ください。カロリーは各メニューのパッケージ表示が最新情報です。

ナッシュ(nosh) が共働きに選ばれる理由はこれ!

繰り返しますが、ナッシュが万能な選択肢というわけではありません。

しかし、正しい情報をもとにライフスタイルに合った使い方を模索することで、「共働き家庭でも安心して活用できるパートナー」として、日々の食生活を支えてくれる存在になり得るでしょう。

- 共働き家庭で食事の手間を減らす選択肢になり得る

- 家族構成に応じて注文数を柔軟に調整することが鍵

- 送料込みの実質コストを意識してプランを選ぶべき(例:東京都の10食は送料1,166円)

- ナッシュだけで満足するには補助食材が必要になることもある

- nosh clubの累積割引を活用すれば節約に繋がる可能性(最大19.5%OFF/最安499円)

- 冷凍庫容量や保管方法を事前に検討することが重要

- 糖質や塩分抑制設計により体重管理に役立つ可能性がある

- 体調や食欲に合わせてご飯や副食材を追加すべき

- 短期ではなく中長期視点で評価すべきサービスである

- 口コミ・評判は参考にしつつ、自分の生活に合うか判断すること

- スキップや併用運用で無理なく継続できる可能性が高まる

- ナッシュ 共働き の観点で、利便性とコストをバランス良く検討すべき

公的な家計支出データなどと併せて検討する場合は、例えば総務省統計局の「家計調査」などが参考になります。(出典:総務省統計局『家計調査』)

![【失敗よ、さらば!】三ツ星ファームはやばい?シビアな評価を料理好きパパが徹底解説]](https://ikuiku-blog.com/wp-content/uploads/2025/10/254748ffd877c4d69e8ff4a82776ddac-300x158.jpg)

コメント